見方を変えれば?

2023-05-30

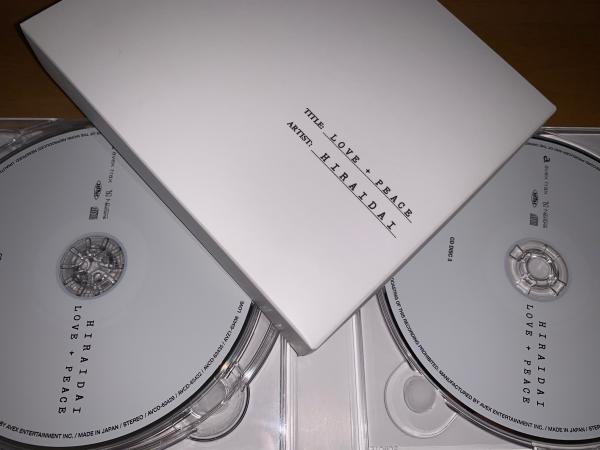

「吉今日で食べて来た「生牡蠣」

今回の雨は、そこそこ強く降りました。

山の中に残雪が大量に残っているこの時期の富山は、雨が強く降ると河川の増水が心配されます。

立山連峰から海岸線までが近い急流河川ばかりなので、雪解けだけではなく増水で沢に残る雪渓が崩壊して早くなくなってしまう事も考えられます。

今年は降雪量が少なかったので、稜線の山小屋で雪渓の融雪を当てにしているところは随分心配しているのではないかと???

時々こんなシーズンは有るのですが、真水をヘリで空輸して随分高価な水を炊事やキャンプ場利用者へ販売しなければならない小屋も出て来るのでは?

雪渓・残雪が残るコースでは、例年と違ったコース取りになるかもしれません!(雪が無くなっても、基本的に通れなくなることは有りませんから)

入山される際には、天候だけでなく直近のコース情報を仕入れてから登山してください。

そもそも残雪が有ろうが無かろうが、その時々に応じ自力で困難(大袈裟?)を乗り越えてゆくのが登山のはずですから???

※見方を変えれば!

先日「吉今日」さんで頂いた「生牡蠣」です。

「富山湾で採れる牡蠣の方が、潮の流れの速い日本海沿いよりも美味いかも」って、新潟の方に聴いたことがあります。

宮城県だったか? 牡蠣の身が痩せて来たので、山の中に植林して緑を増やして回復させた?的な話もあります。

大雨が降れば「濁流」になってしまう急流河川だし、雪渓の上には「腐葉土・土砂」等が被さって汚く見えてしまう黒部の残雪ですが・・・。

見方を変えて、濁流も腐葉土も「山の栄養」と考えれば?ありがたいものなのかもしれません。

この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2023/05/n20230530a.html